作为计算机系统不可或缺的一部分,存储器在集成电路细分领域中扮演着重要角色。从容量、速度、功耗等多个方面,存储器技术的发展直接影响到整体系统性能。本文将对存储器的分类、发展历程、工作原理以及未来趋势等方面进行深入探讨。

一、存储器的分类

根据存储介质和数据保存方式的不同,存储器可分为以下几类:

随机存取存储器(RAM):具有快速访问特性,分为静态RAM(SRAM)和动态RAM(DRAM)。SRAM采用触发器存储单元,速度较快,但集成度较低;DRAM使用电容存储单元,集成度高,但需要定时刷新。

只读存储器(ROM):用于存储固定程序和数据,具有非易失性。常见类型有可编程ROM(PROM)、擦写可编程ROM(EPROM)和电子可擦写ROM(EEPROM)。

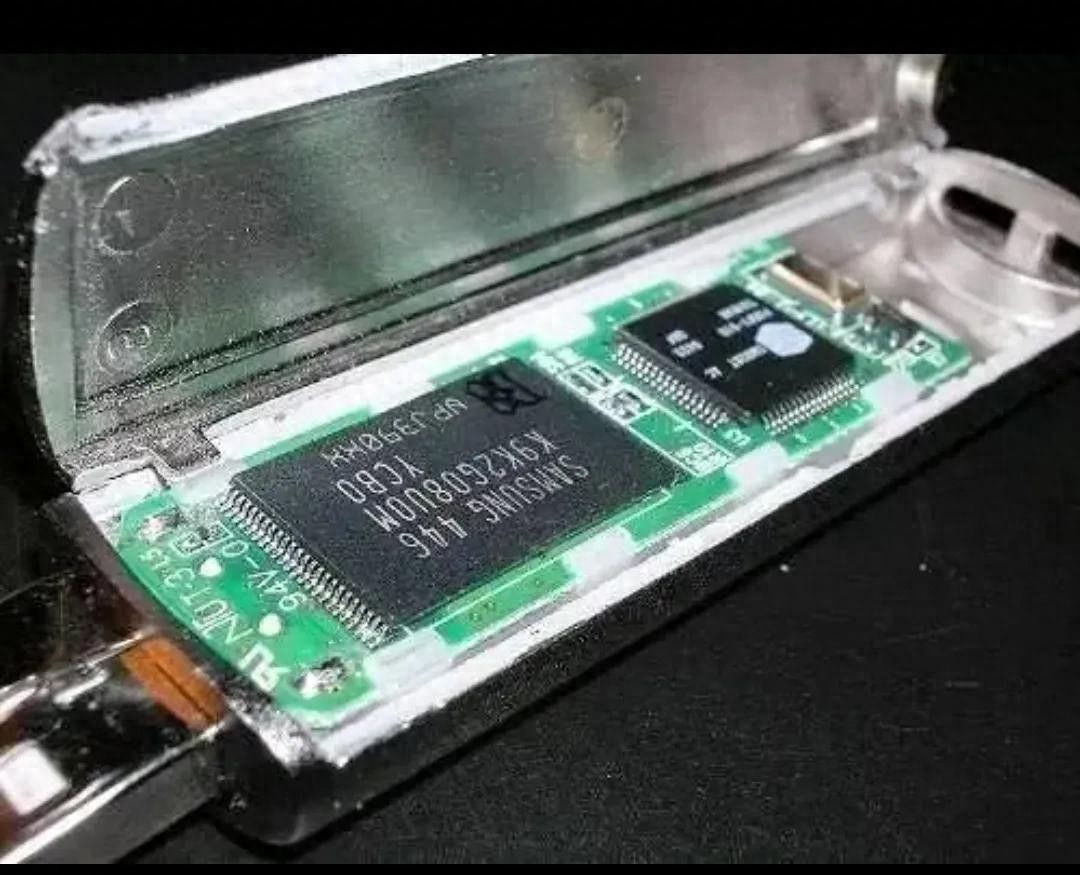

闪存(Flash Memory):一种非易失性存储器,可实现电子擦除和编程。按结构可分为NAND闪存和NOR闪存。

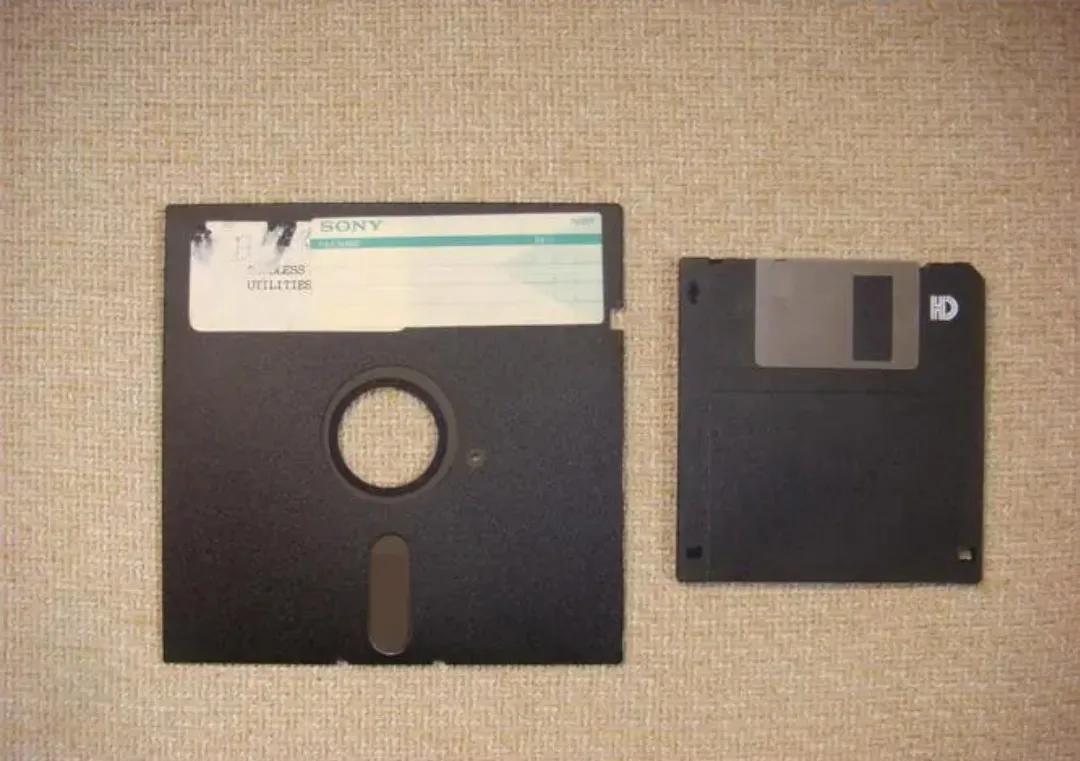

二、发展历程

早期存储器(1940s-1960s)

早期计算机采用磁鼓、磁芯等存储器,容量有限且速度较慢。随着晶体管的发明whatsapp网页版,集成电路技术逐步应用于存储器领域,极大提高了存储密度和速度。

集成电路时代(1970s-1990s)

随着半导体技术的发展whatsapp登录,DRAM、SRAM、ROM等存储器得以实现大规模集成,使计算机系统的性能得到显著提升。

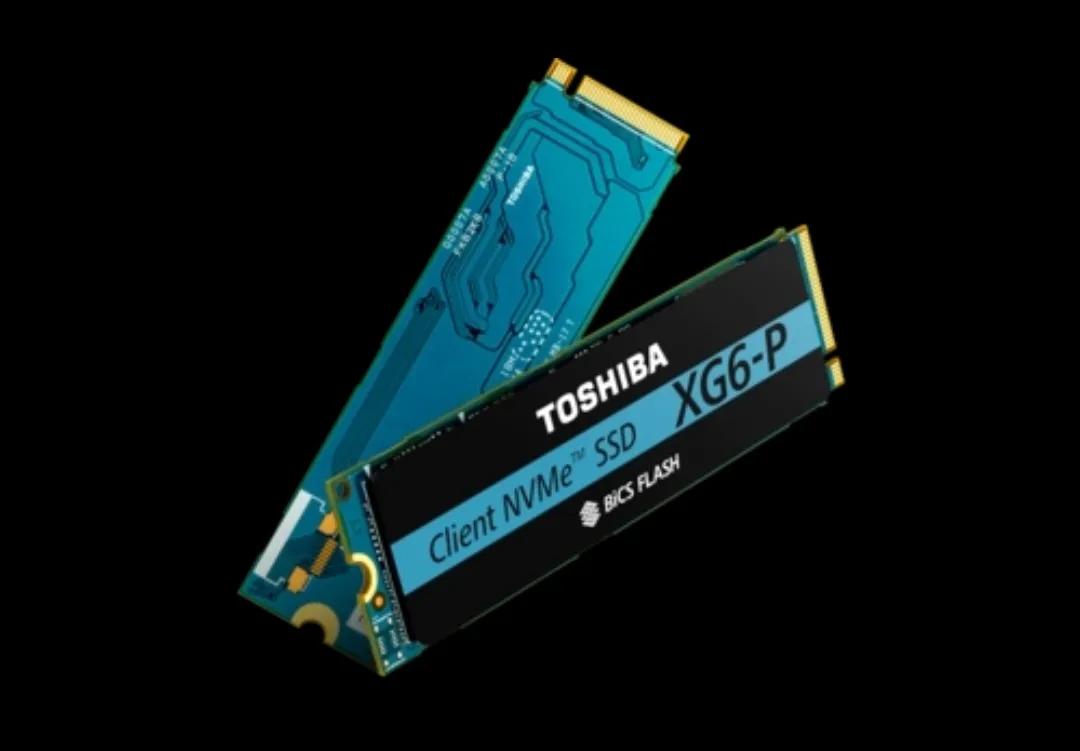

闪存革命(1990s至今)

自1990年代起,闪存逐渐成为移动设备和固态硬盘(SSD)的主流存储介质,凭借其非易失性、低功耗和高速度等优点,改变了数据存储格局。

三、工作原理

SRAM:使用触发器作为存储单元,通过电流维持数据状态。写入和读取速度较快,但需要持续供电。

DRAM:利用电容充放电表示数据,需要定时刷新来保持数据。DRAM读写速度较慢telegram中文版,但集成度高。

ROM:利用半导体结构的永久性特点存储数据,不需要供电即可保持数据。

闪存:通过控制浮栅(Floating Gate)上的电子数目来表示数据状态。闪存具有擦除/编程周期限制,但非易失性和快速访问特性使其广泛应用于各种场景。

四、未来趋势

高密度存储:随着存储需求的增长,存储器容量将继续提高,同时封装技术和制程也会相应改进。

新型存储器技术:磁阻存储(MRAM)、相变存储(PCM)和电阻式存储(ReRAM)等新型存储器技术将逐渐成熟并应用于实际场景,它们具有更高速度、低功耗和非易失性等优势。

存储层次化:为提高系统性能和缓解存储器访问瓶颈,未来的计算系统可能采用多级存储结构,包括高速缓存(如L1、L2、L3 Cache)、内存(如DRAM)和外部存储(如NAND闪存或固态硬盘)。

智能存储器:通过在存储器内集成计算功能(如处理器核心),智能存储器可以有效减少数据传输的延迟和能耗,对特定应用(如AI和边缘计算)具有较大潜力。

存储与计算一体化:随着神经形态计算和内存驱动计算等新兴技术的发展,未来的存储器可能实现计算与存储的紧密结合,提高系统性能并降低功耗。

总之,存储器技术作为集成电路细分领域的关键组件,其发展将对整个计算机系统产生深远影响。从分类、发展历程、工作原理到未来趋势,存储器技术的变革将不断推动计算领域的创新和进步。